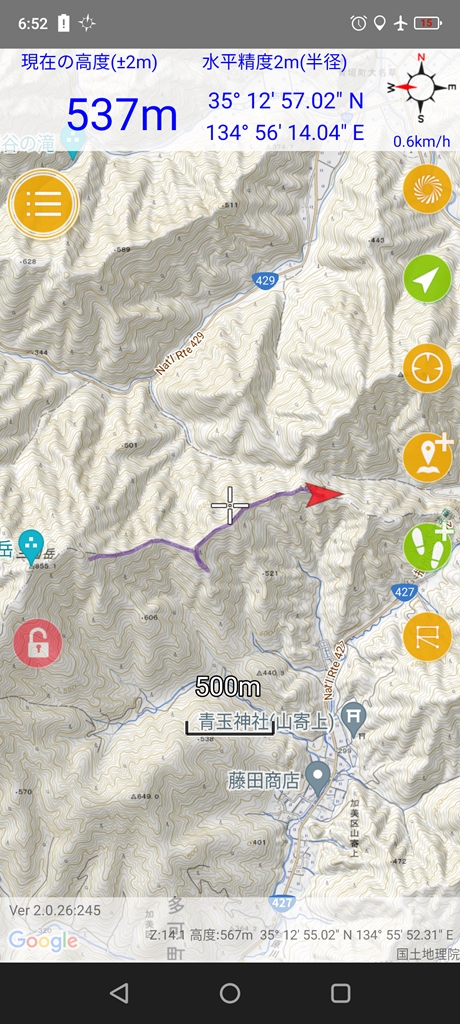

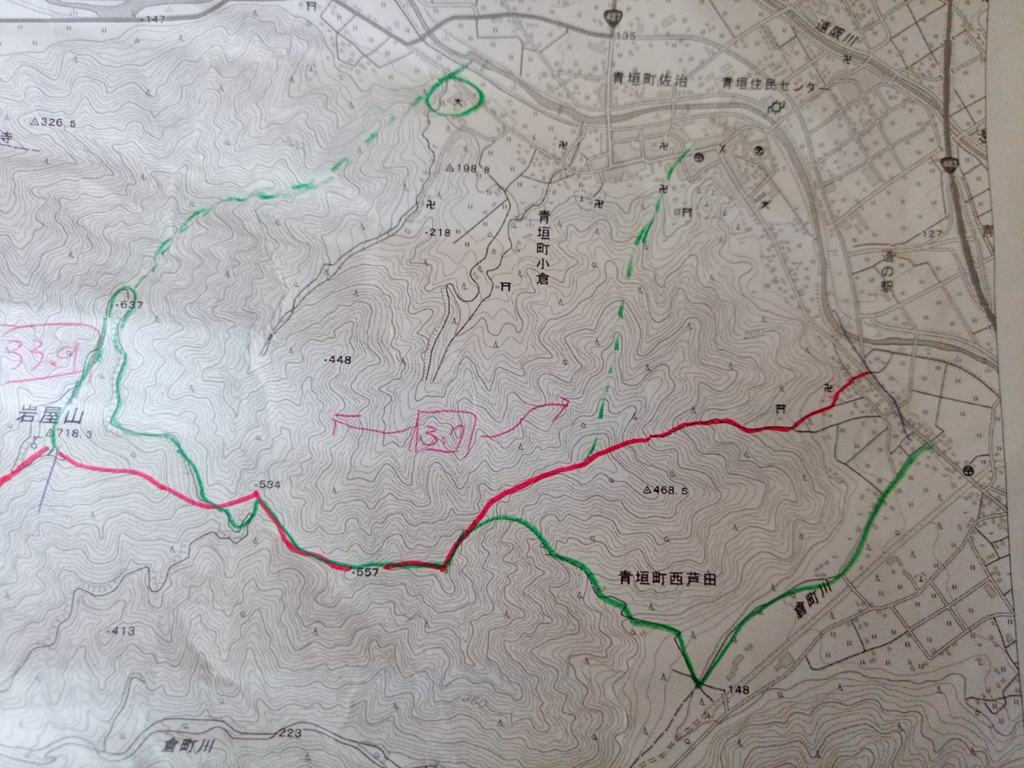

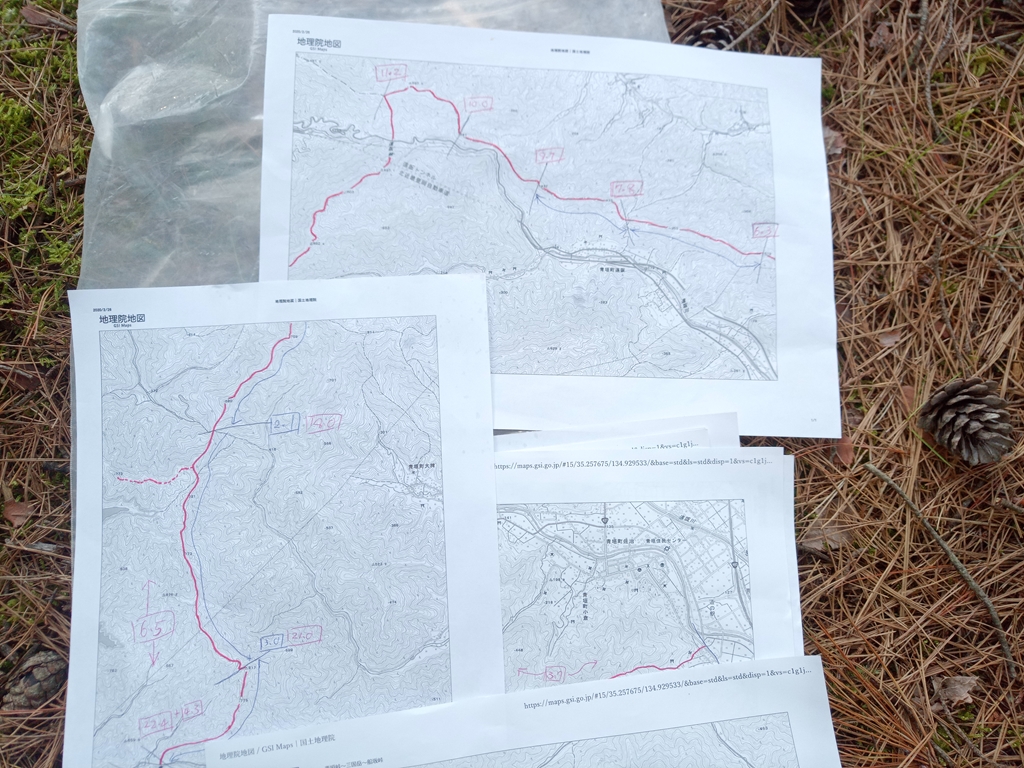

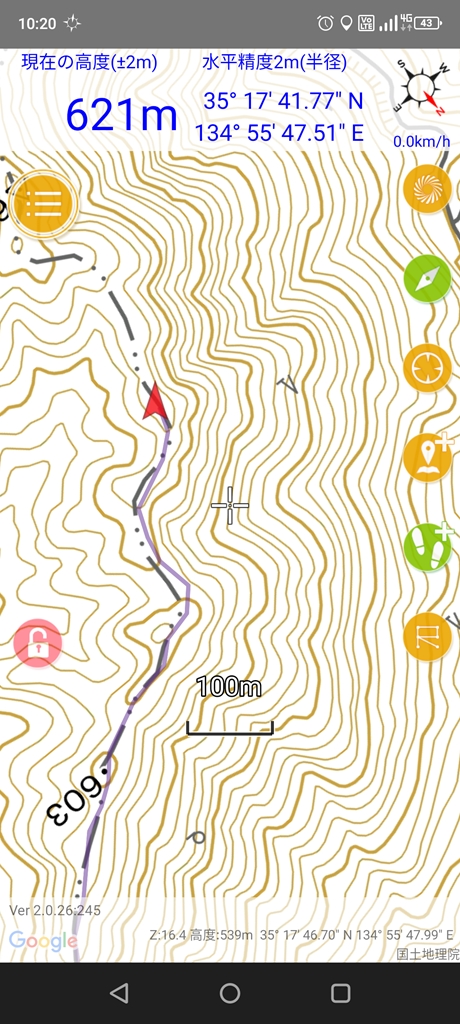

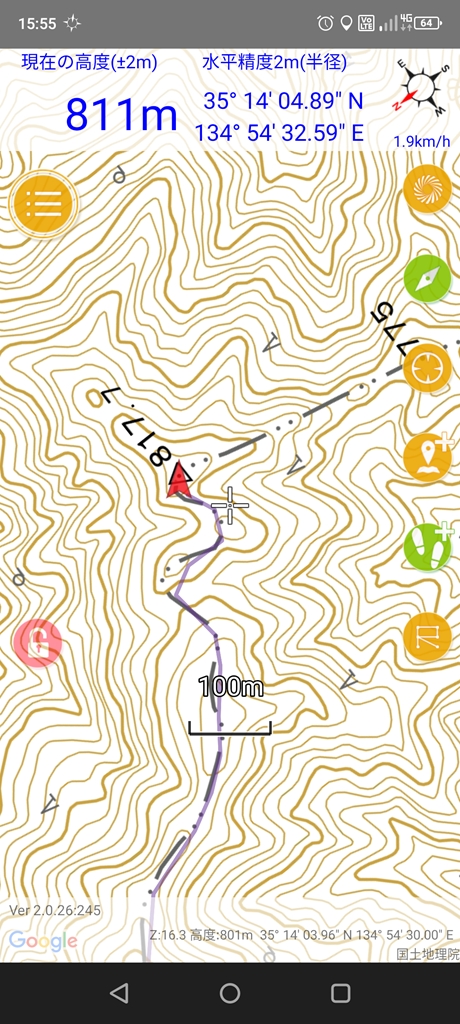

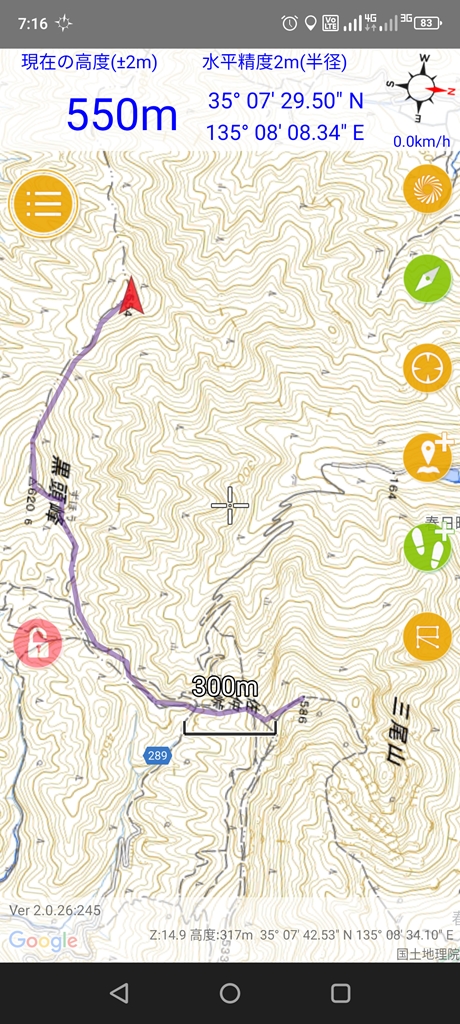

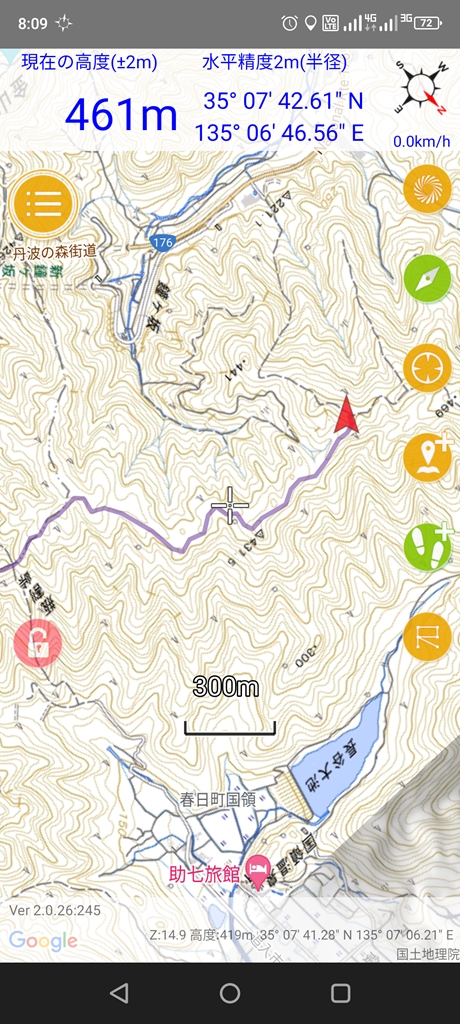

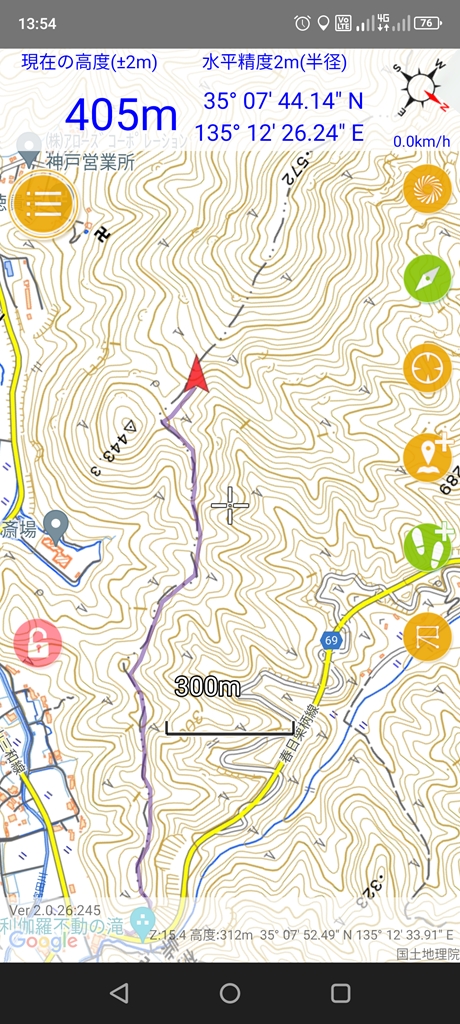

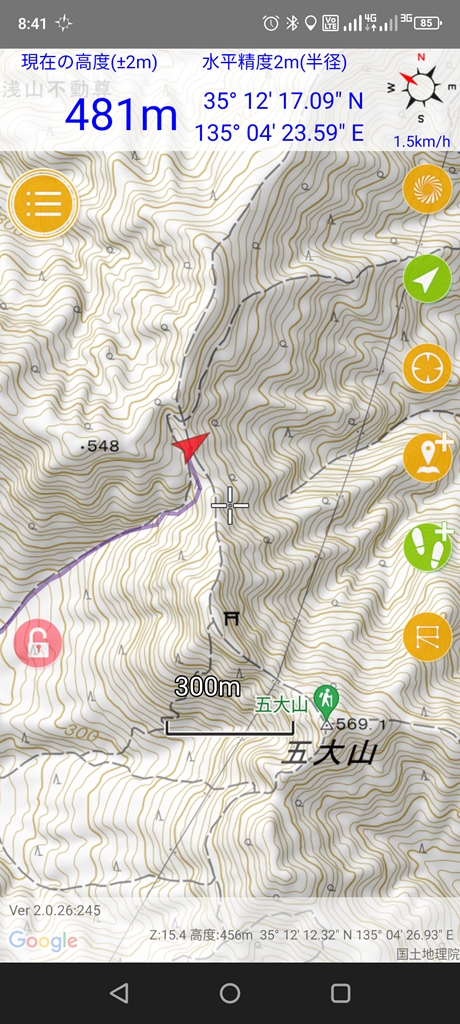

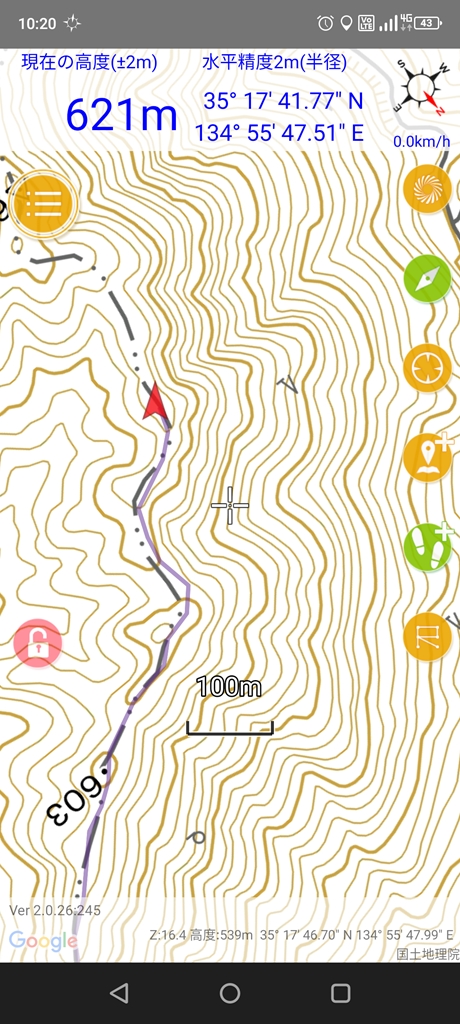

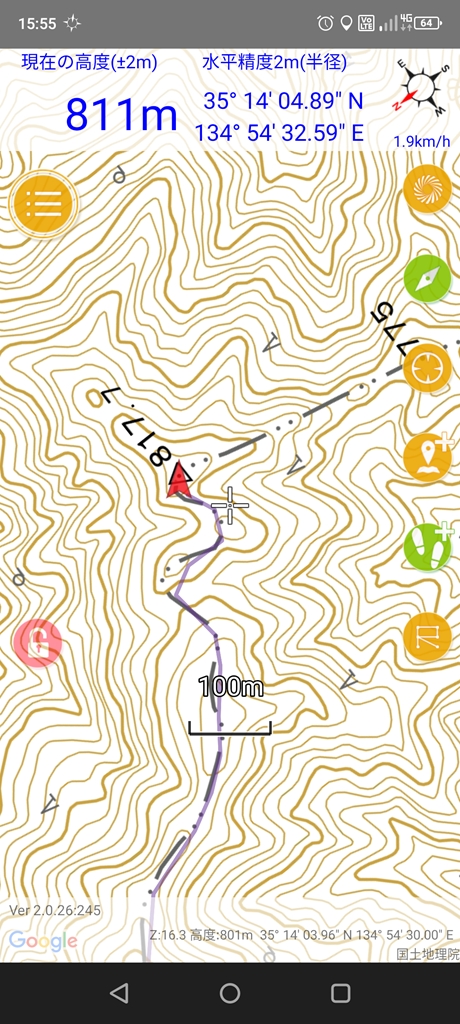

丹波市中央分水界を塩久峠から歩き始め遠坂峠まで残り1.7kmの地点でハンモック伯

二日目の日の出

ショウガパウダーとココナッツオイル入りのコーヒー

ショウガパウダーで体がじんわりと温まり少し汗ばんできます

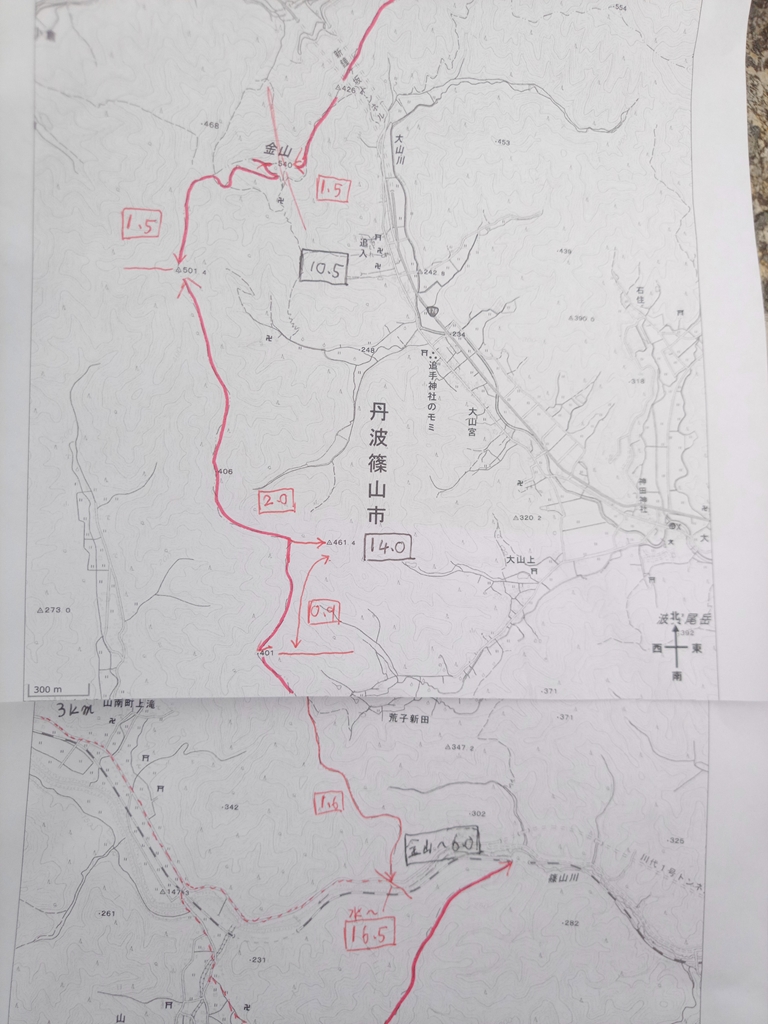

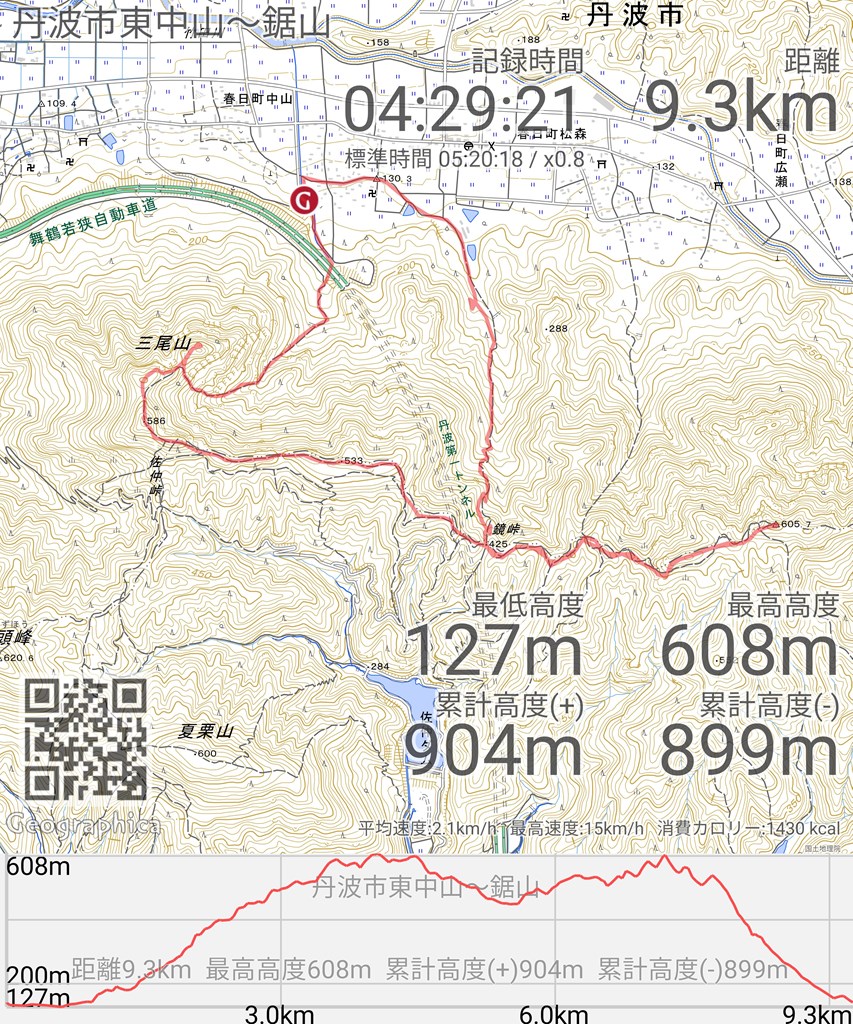

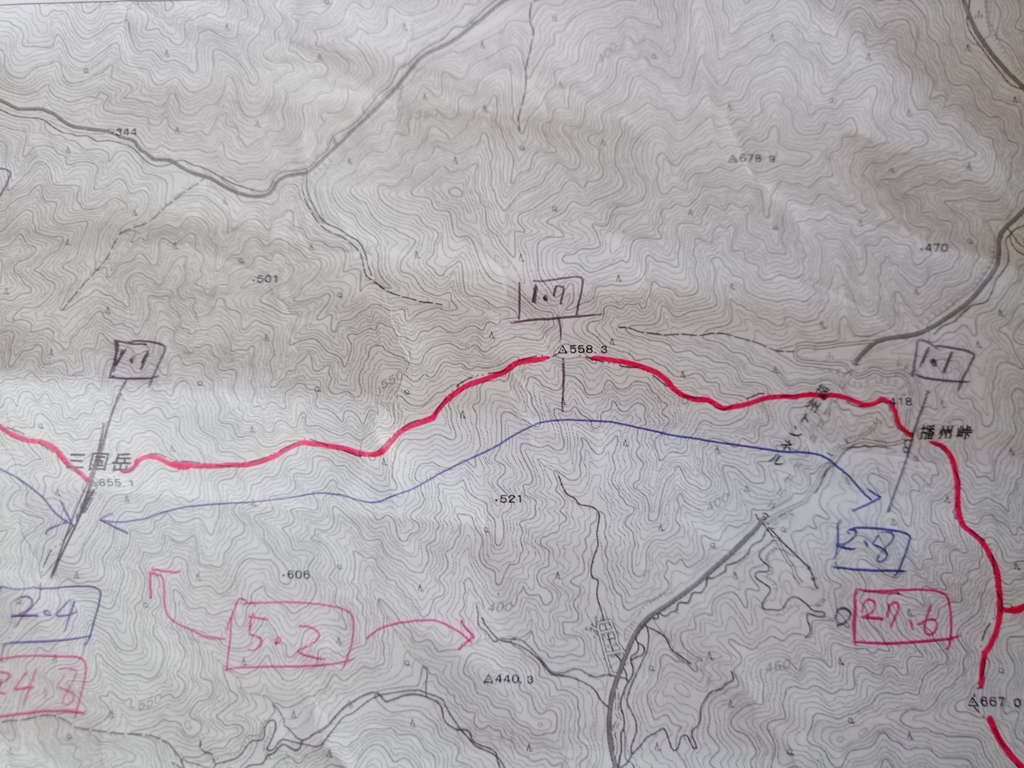

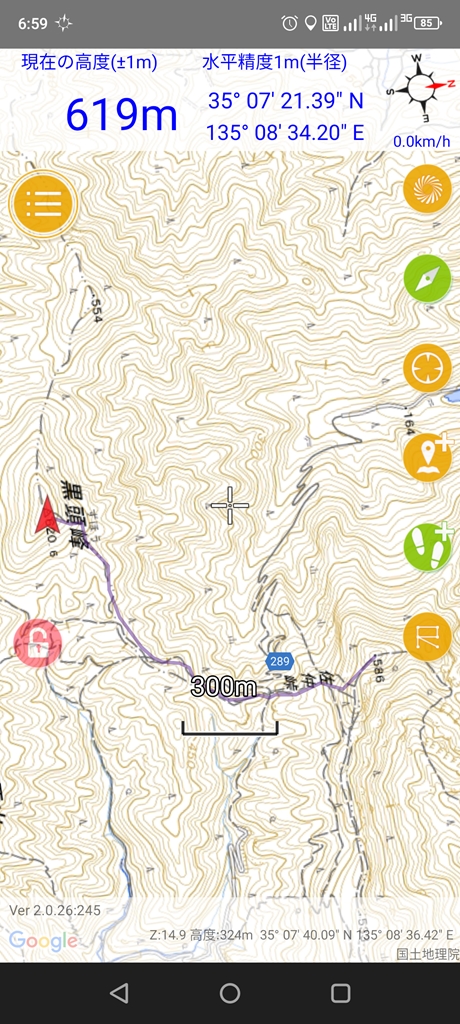

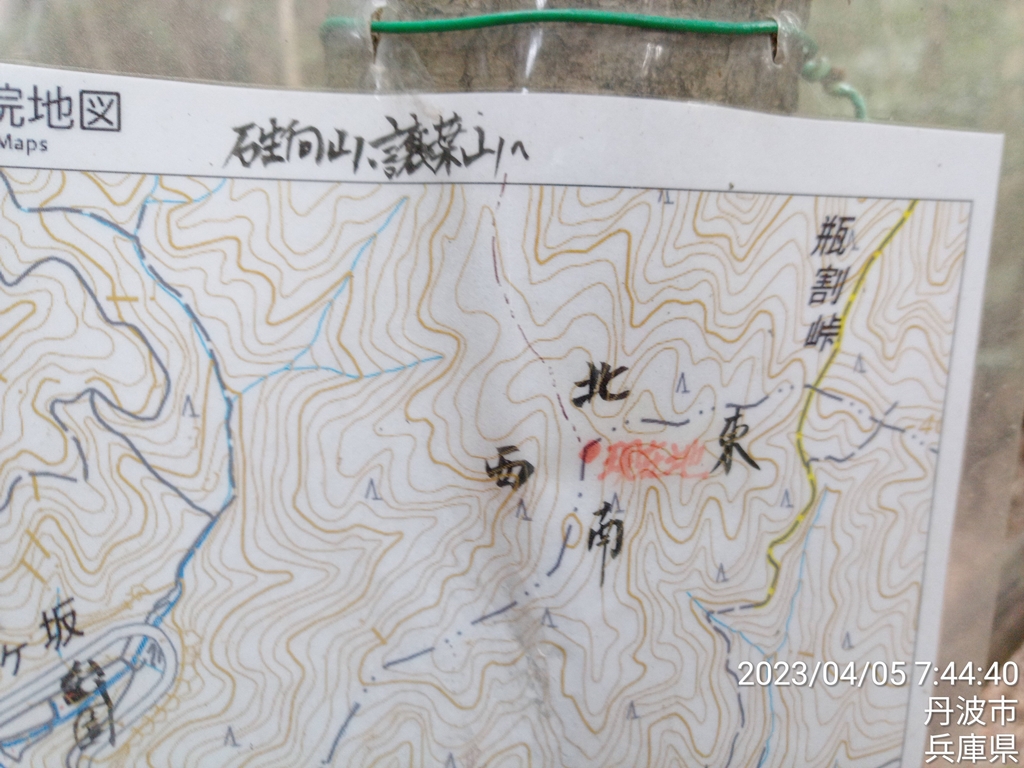

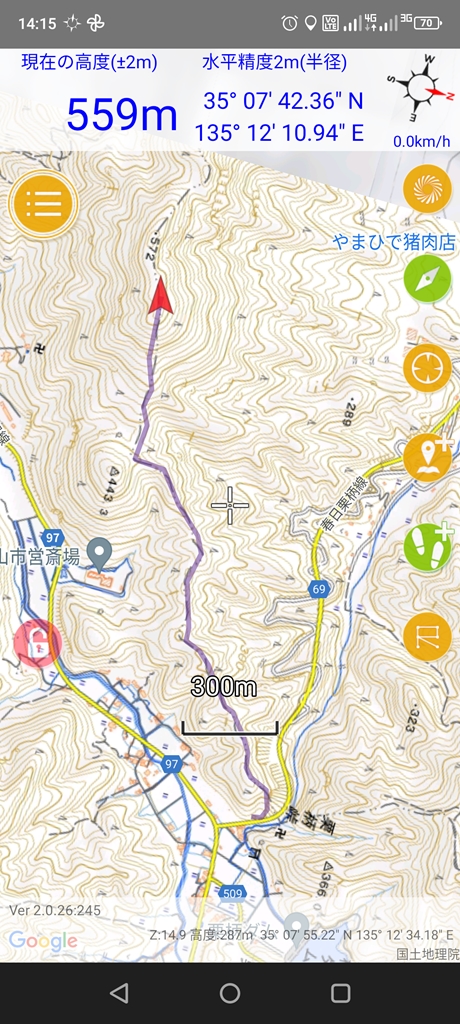

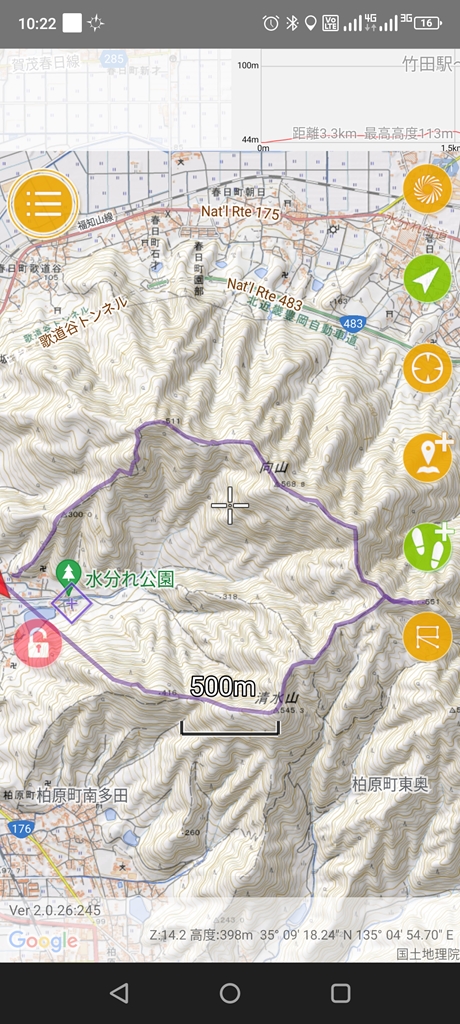

今日の予定は遠坂峠~粟鹿山~青垣峠~三国岳山

コーヒーを飲んで少しゆっくりし過ぎた(^^;)

6:50しゅっぱつ~

登り始めは道がなく歩きにくいです

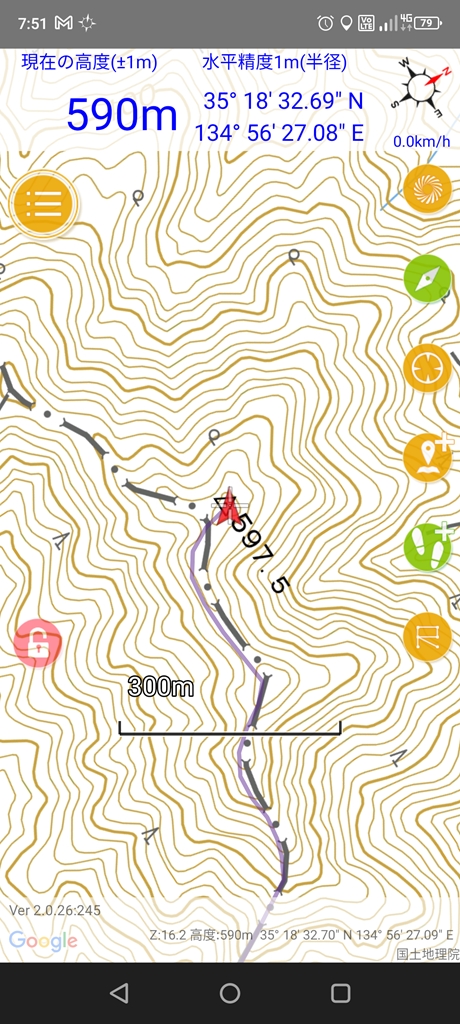

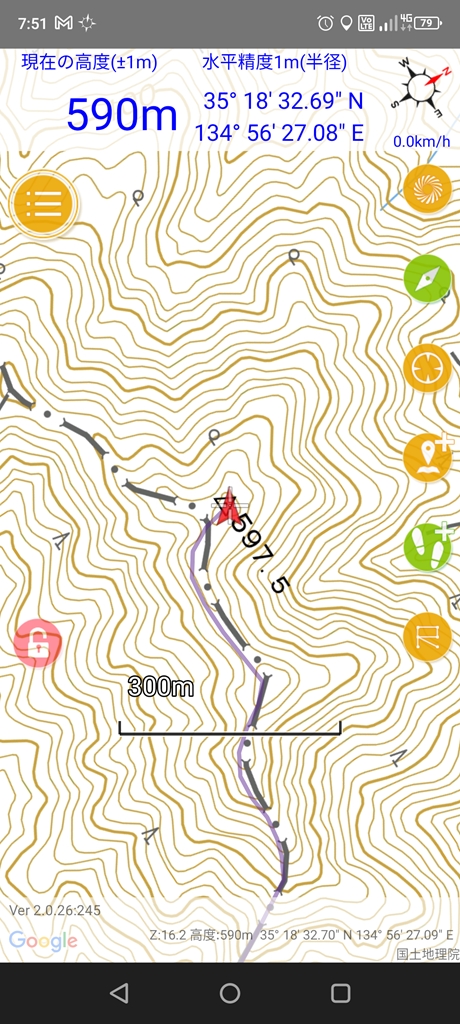

三角点のある597.5m地点

この地点は「夫婦岩」らしいです( ..)φ

「山崎独歩会」と書かれた緑の看板、一日目の榎峠近くの三角点にもありました。

そーいえば向山にもあったよーな。

ググってみたら関西地方の三角点ハンターらしいです。

夜久野町、福知山市方面の展望

20mほど戻り遠坂峠を目指して下ります

山東町方面との分岐地点

左手方向に進みます

遠坂峠の車道が見えてきました

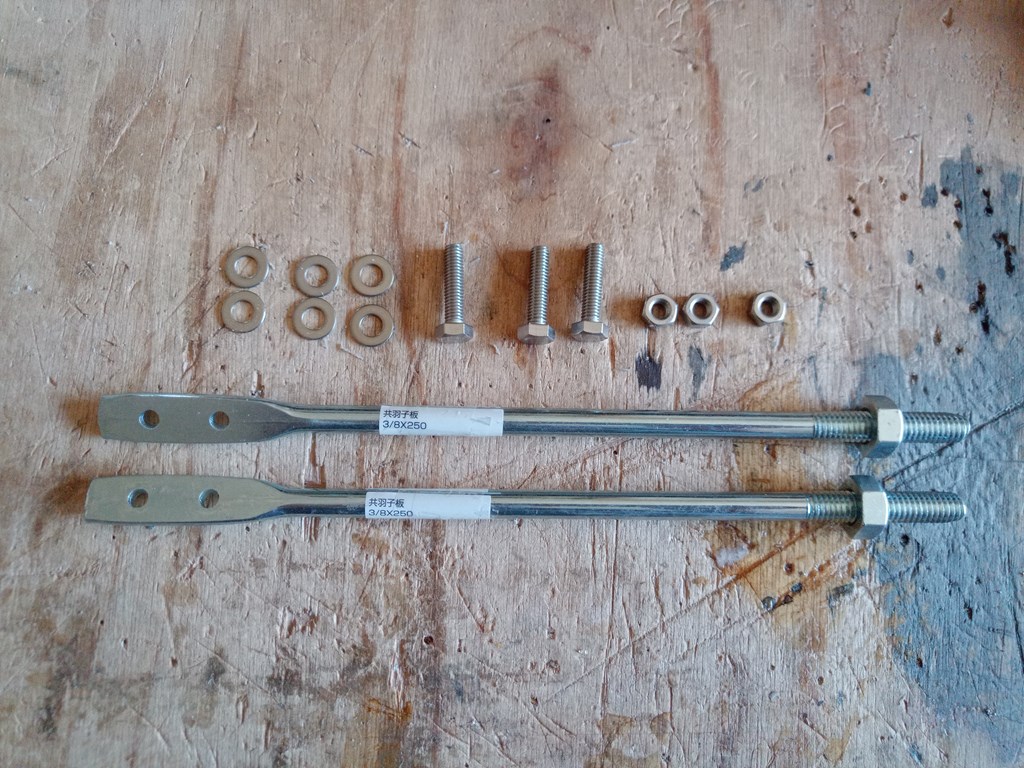

遠坂峠へと下るルートは歩けるか心配でしたがテーピングがあり、

「地籍調査」と表記された白と赤の杭を辿って行く事ができます。

この杭、栗柄峠から水分かれ公園まで歩いた時にもありました。

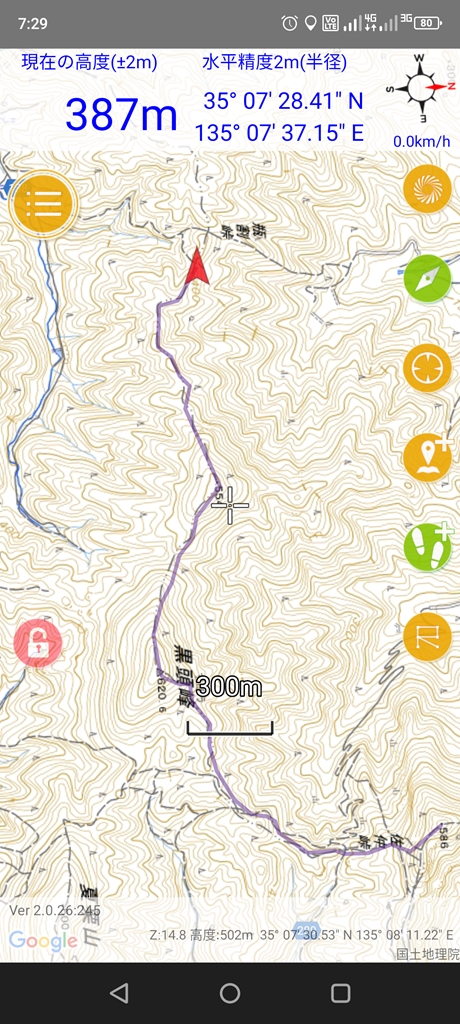

遠坂峠とうちゃく~

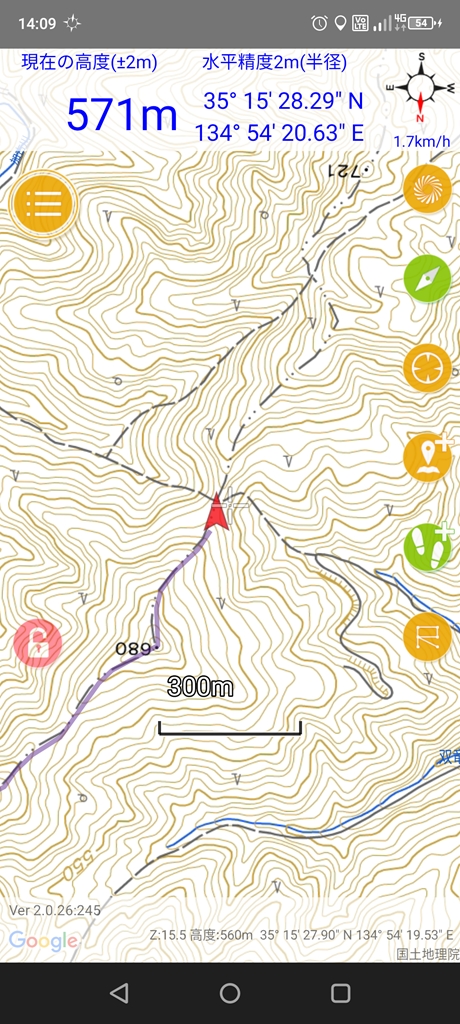

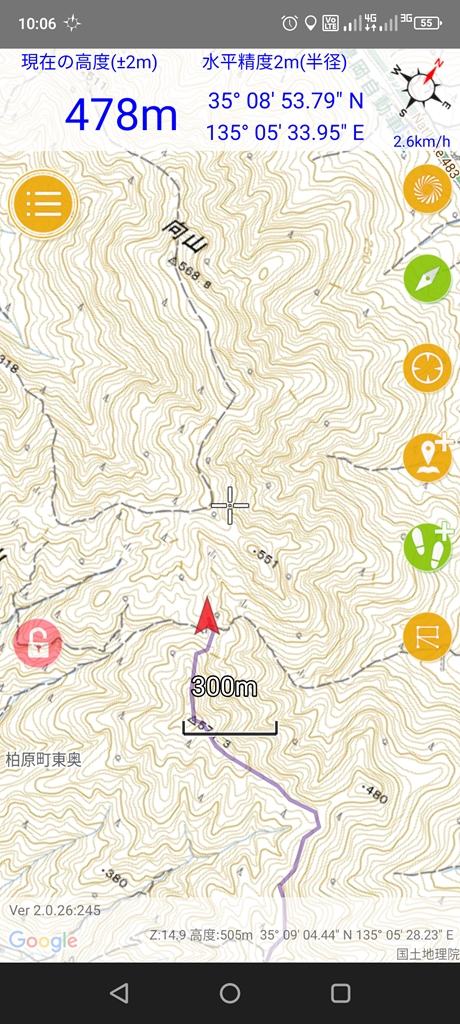

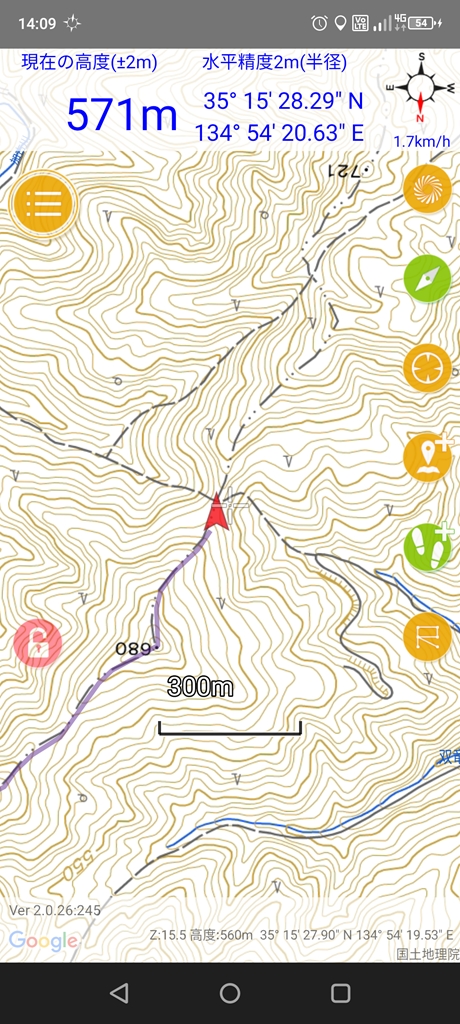

中央分水界を登って行きます

尾根沿いに鹿柵の支柱が倒れていてワイヤーに足を引っ掛けてしまいそうなので注意です。

三角点662.4m

沢沿いの登山道との合流地点を過ぎてからの登りがメチャメチャキツイです(;´Д`)

展望所の様な建物

この上が粟鹿山山頂

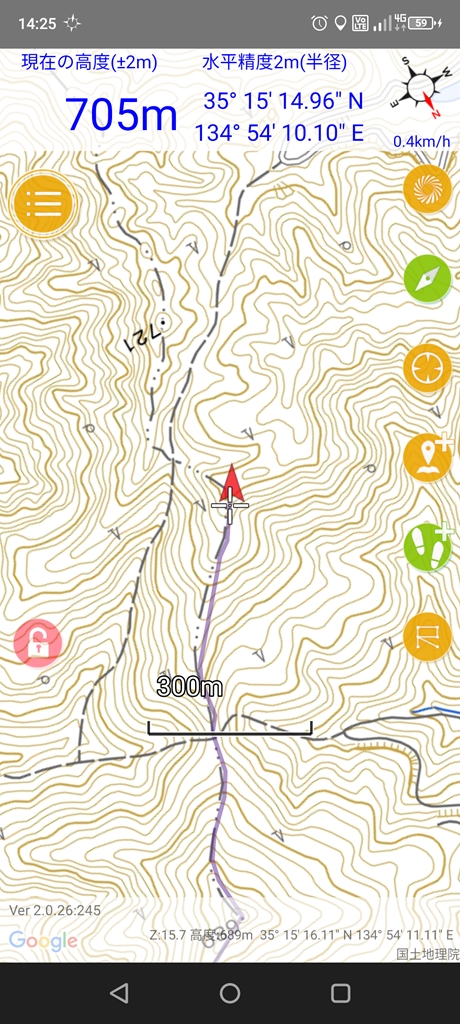

丹波市最高峰、粟鹿山着いたぁ~

天気は良いのですがひんやりとした風が吹いています。

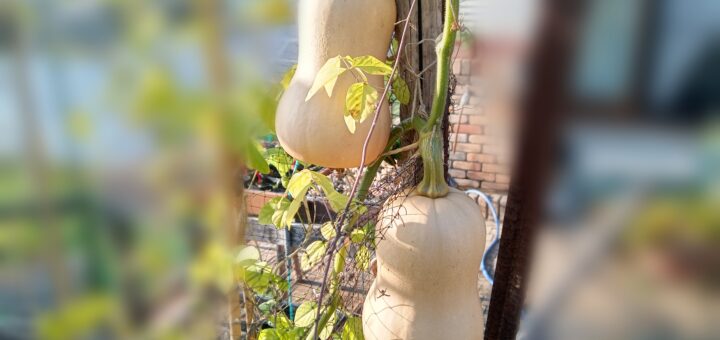

山東町方面、見晴らしが良いです

青垣町遠坂方面、昨日歩いて来た尾根が見えます

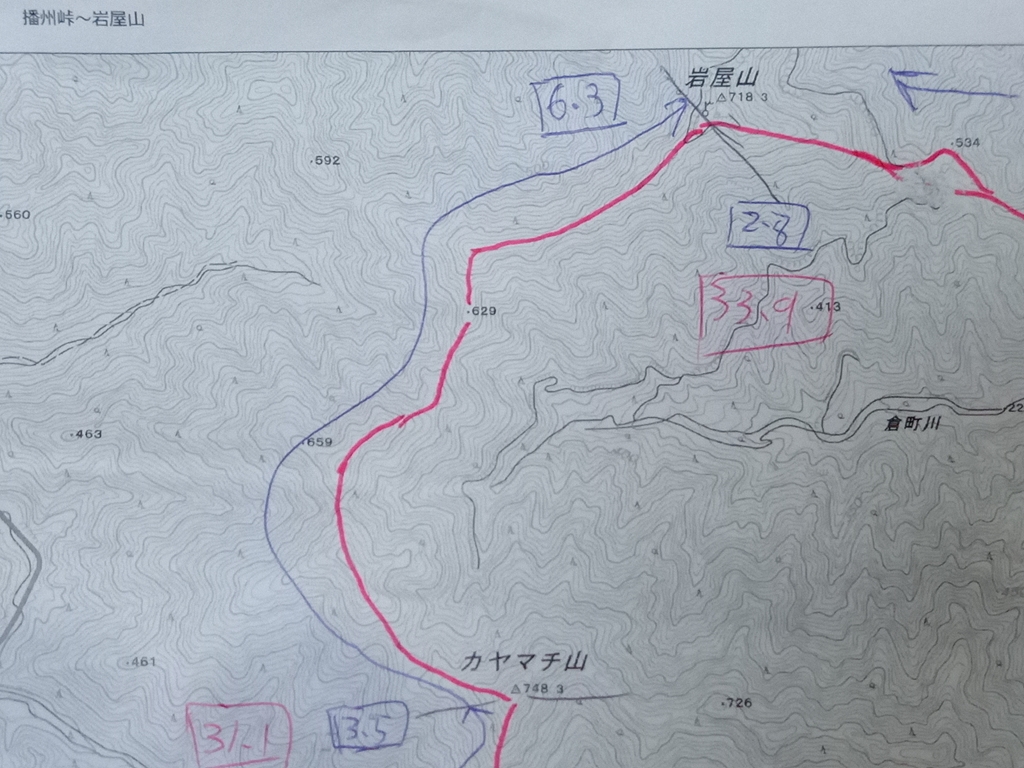

佐治方面、明日歩く予定のカヤマチ山~岩屋山の尾根と電波塔が見えます

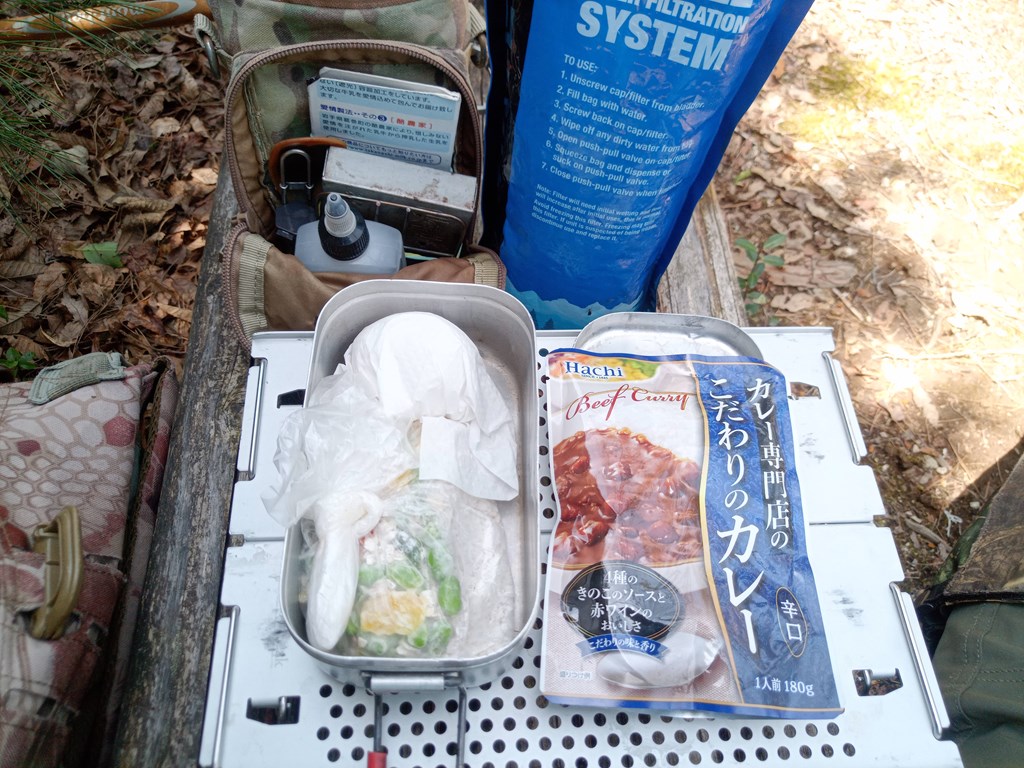

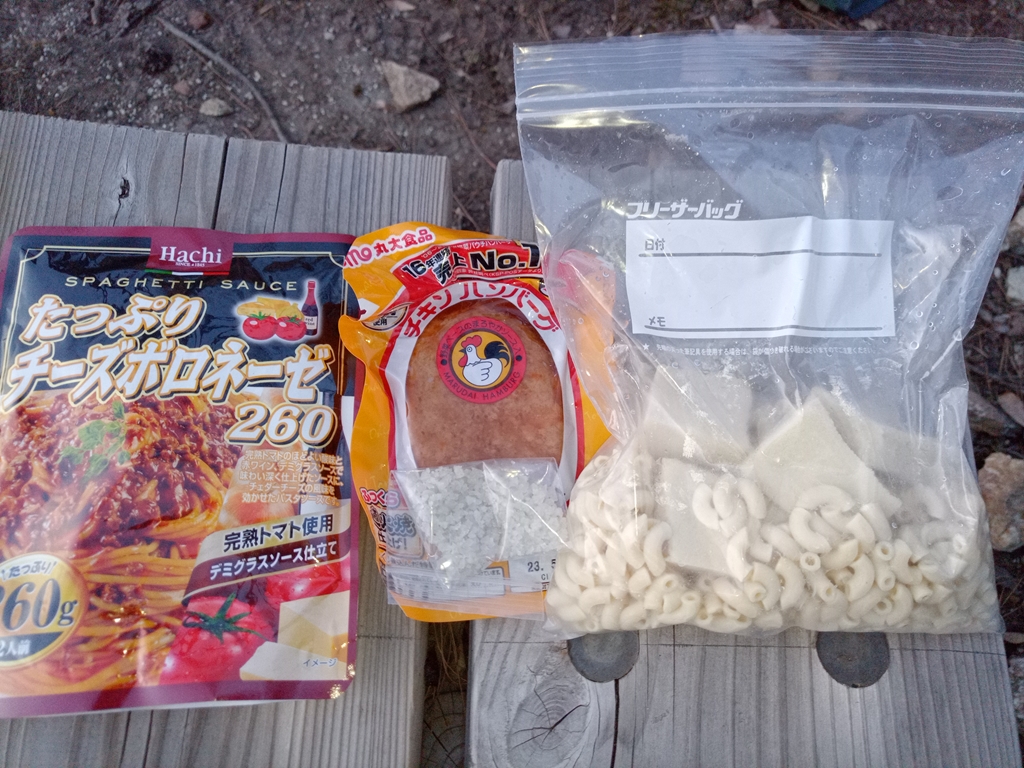

ここでお昼~

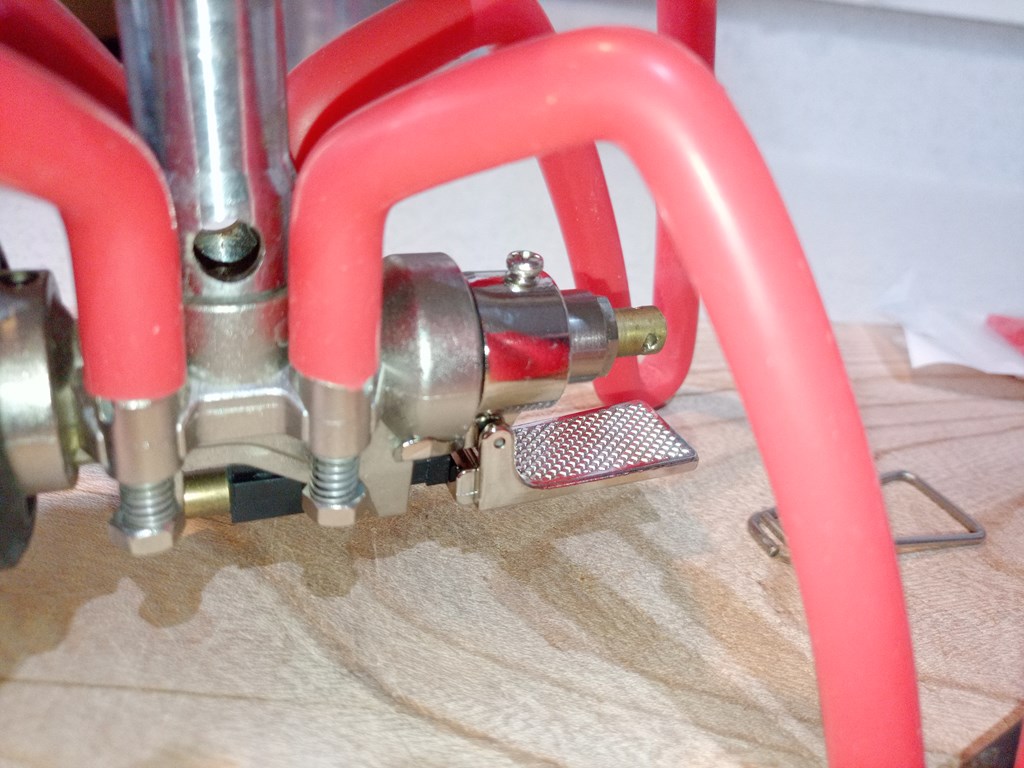

実験的にダイソーのジェルタイプ着火剤を持ってきました。

風でアルミ風防が飛ばされそうです((+_+))

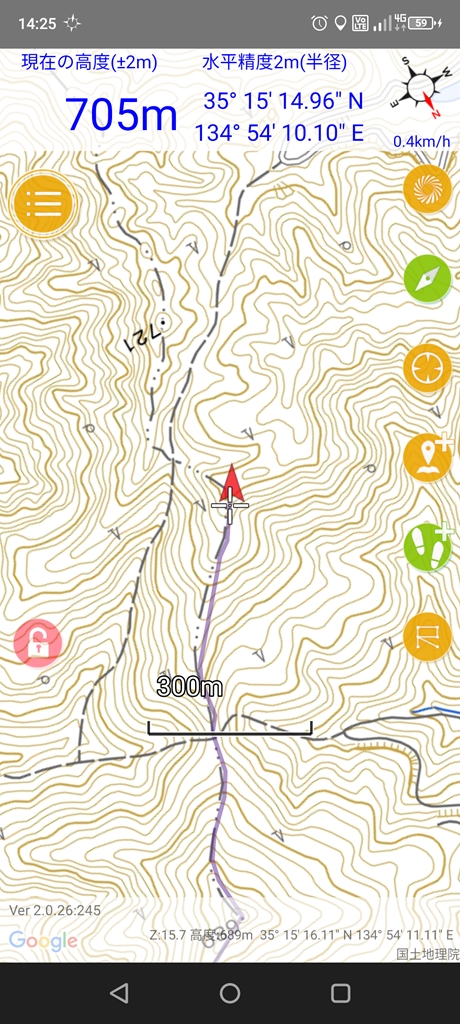

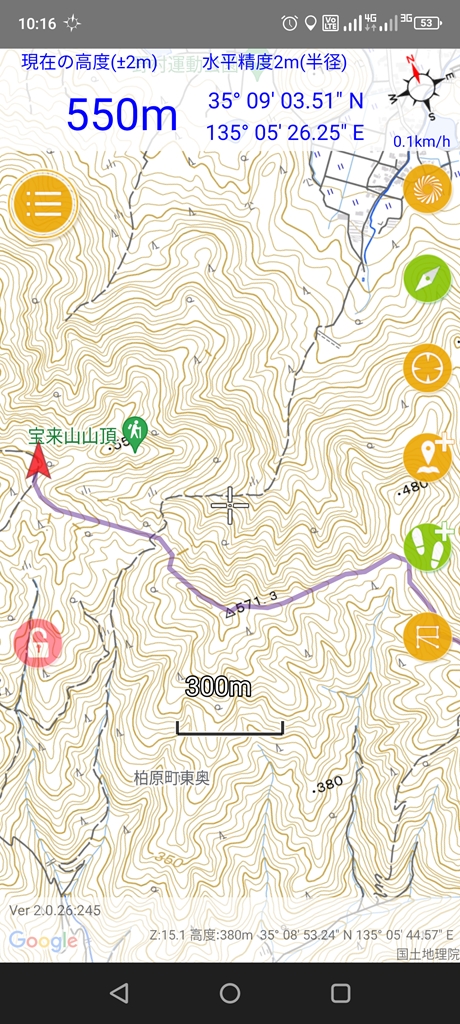

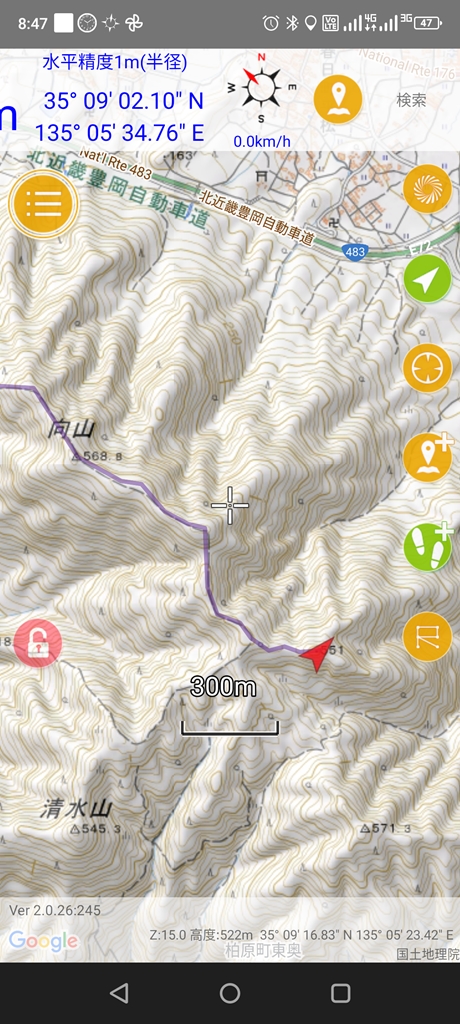

丹波市中央分水界の最終地点を目指し、更にその先の青垣峠目指して出発

公衆トイレがあったので記念に立ち寄ります

トイレの裏側から下って行きます

トイレから50m程下ったところを右方向の尾根筋を進みます

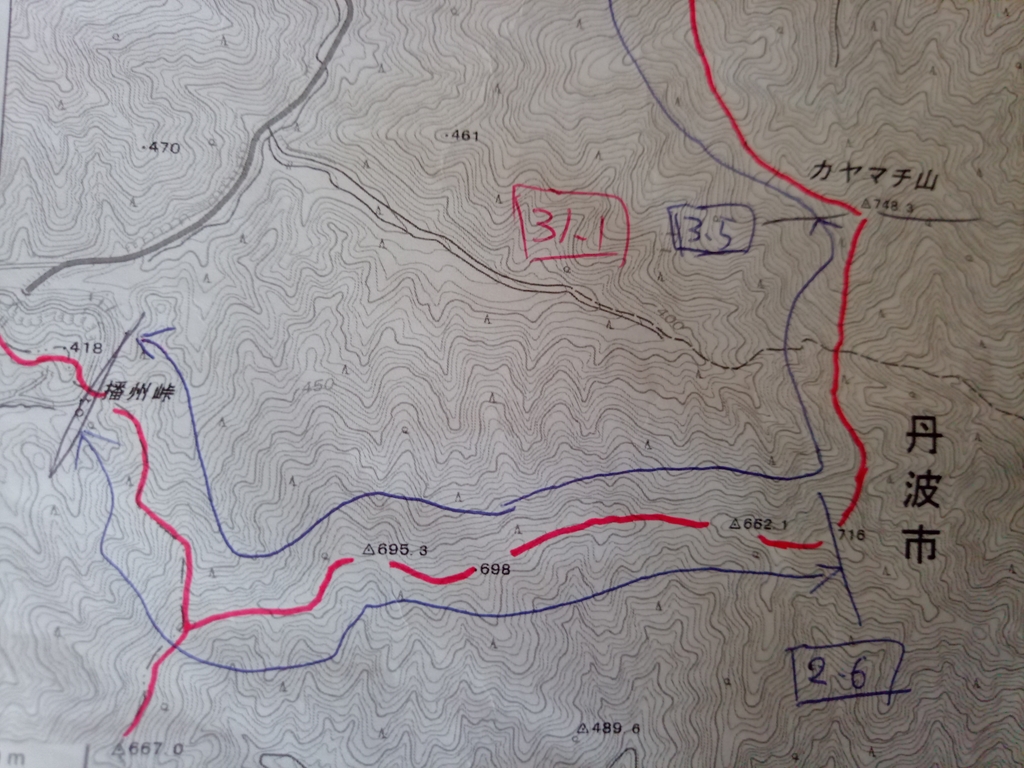

右は山東町の与布土ダムへと続く道

左は青垣町大名草へと下ります

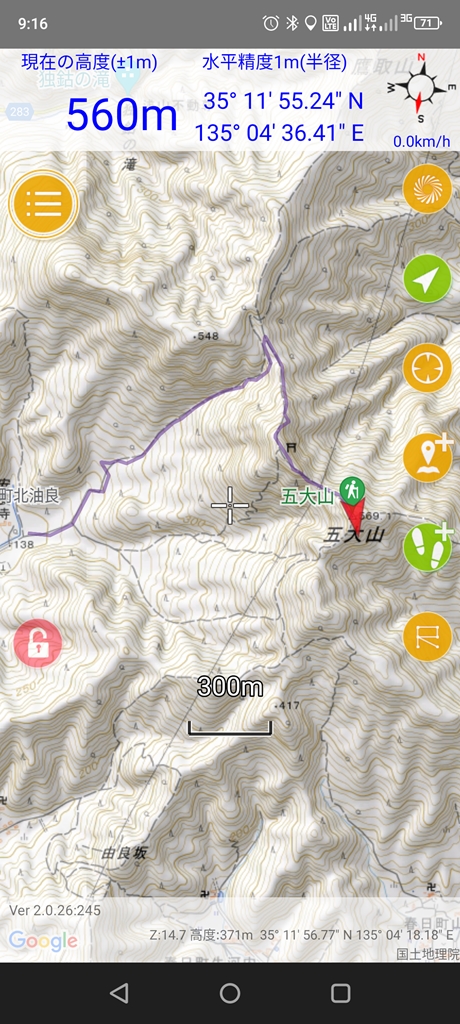

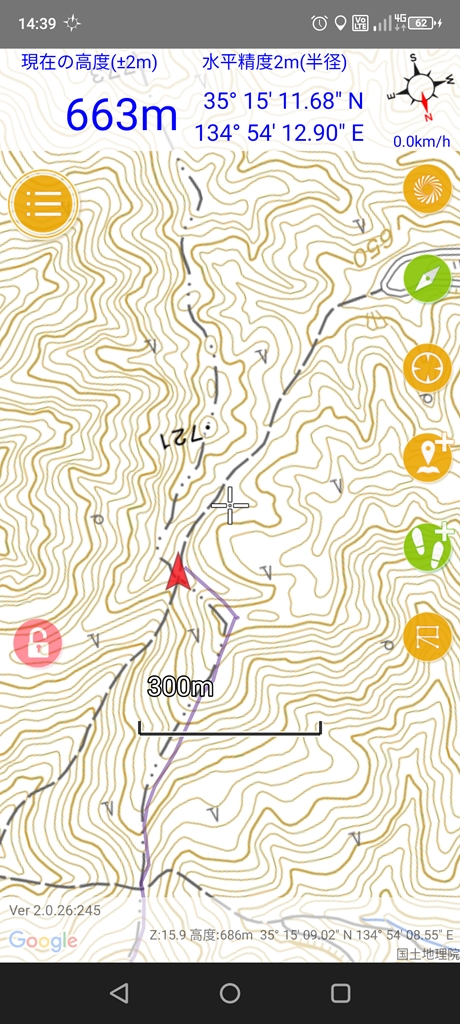

丹波市中央分水界の最終地点に到達~d(^o^)b

中央分水嶺は右手(西)方向、山東町の青倉山へと続きます

谷になっていて沢があります。

事前に分かっていればいればここで水の補給ができたのにφ(..)

谷底からの登り

急坂のうえ湿っていて滑ります。岩や木のある場所を選んで手をかけながら登ります

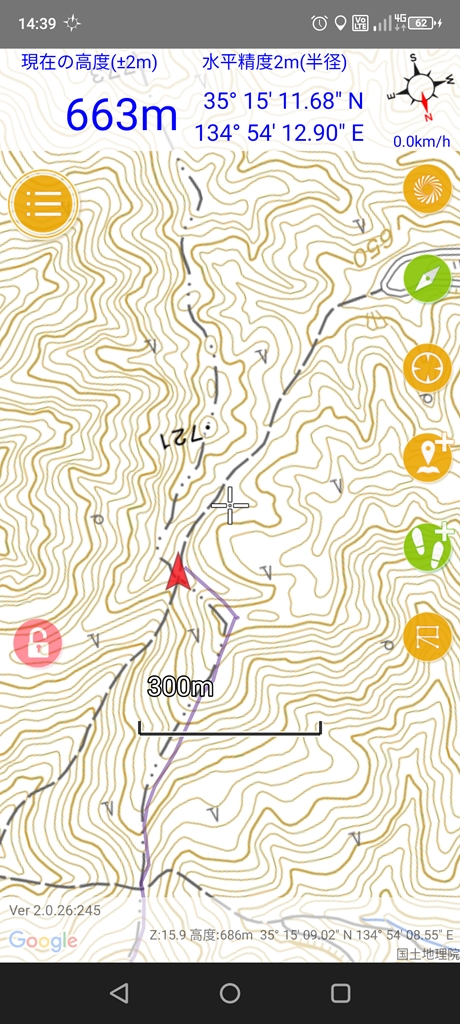

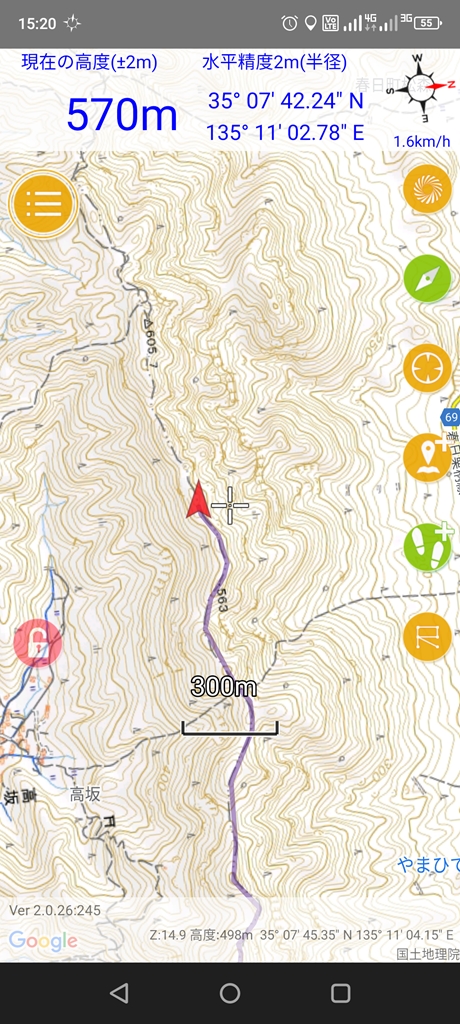

青垣峠への下り

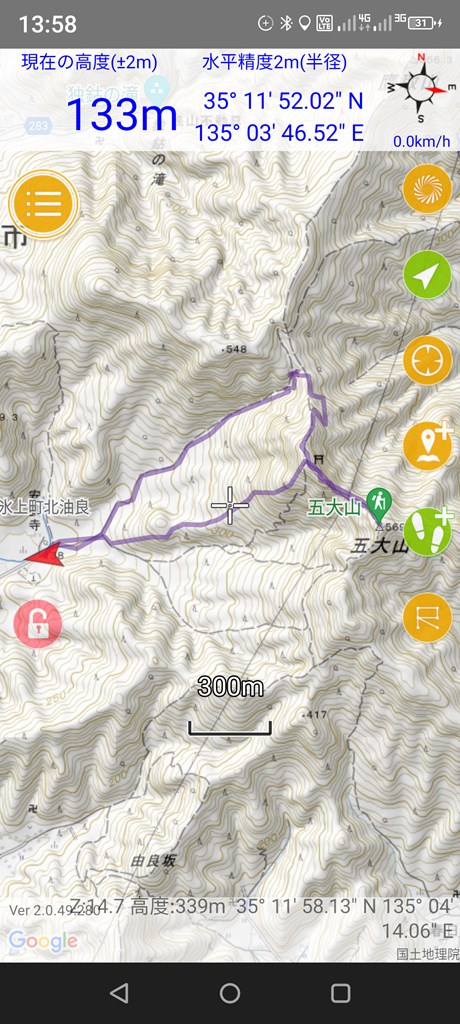

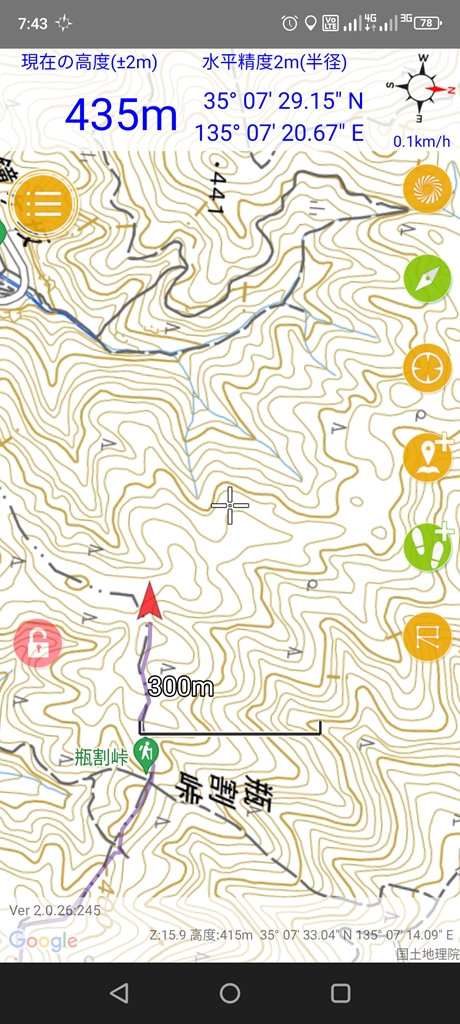

青垣峠とうちゃく~

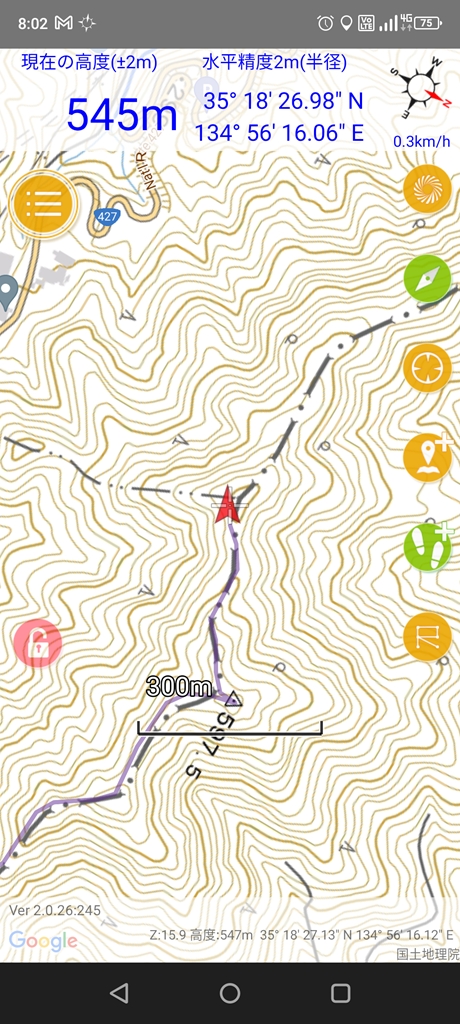

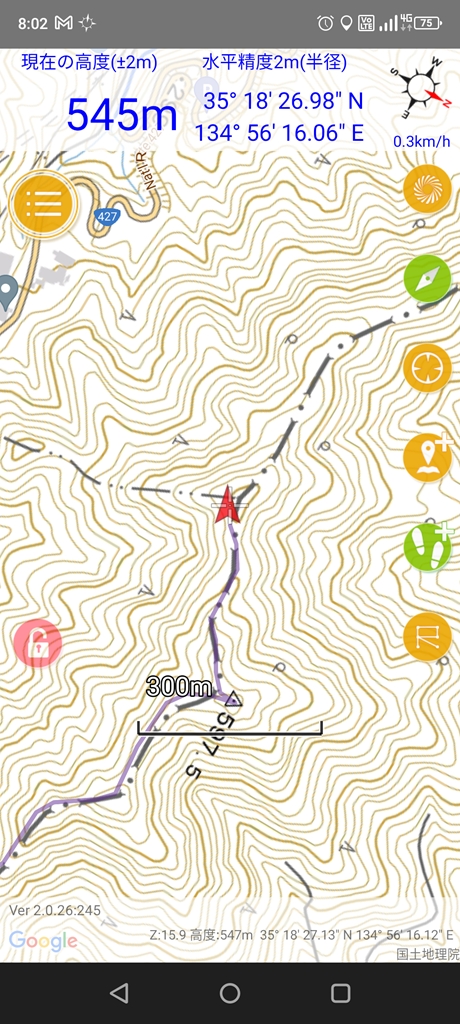

少し尾根を逸れてしまいました(;´Д`)

沢に下りて給水

ヤマビルは居ないようでした

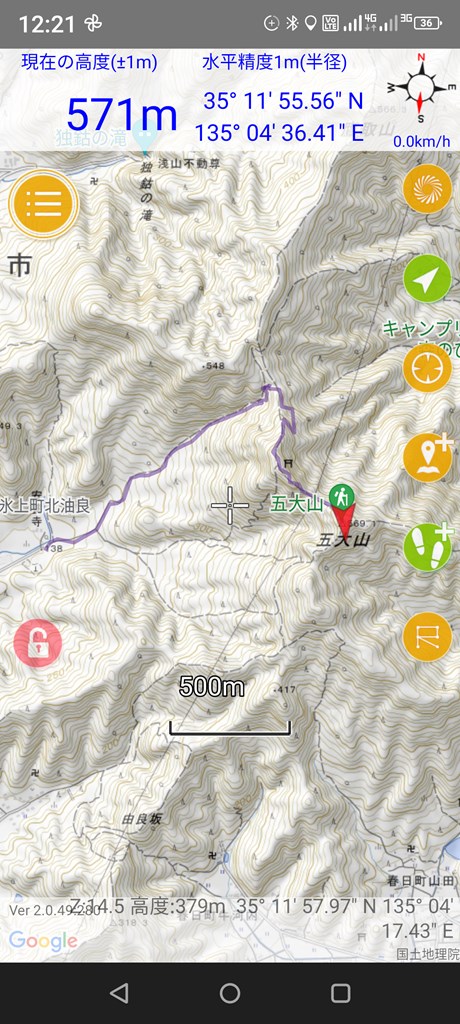

三国岳山へと続く尾根に登ります

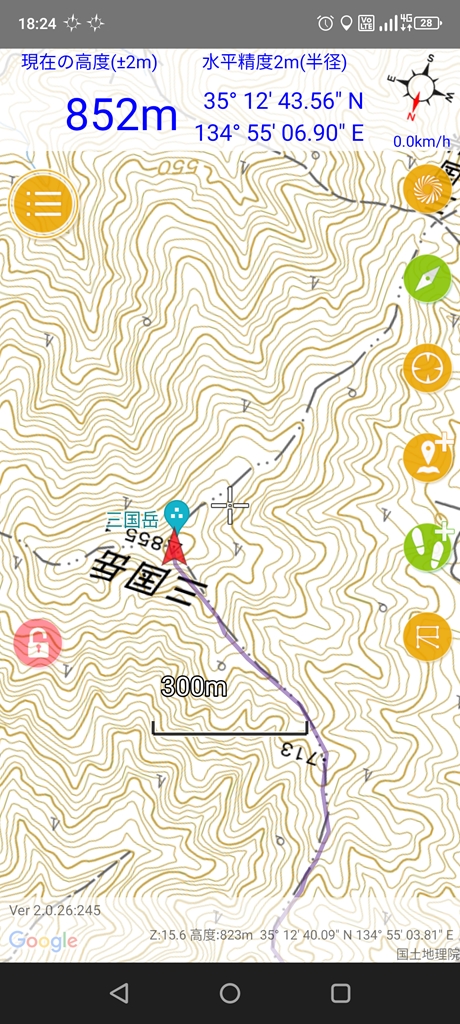

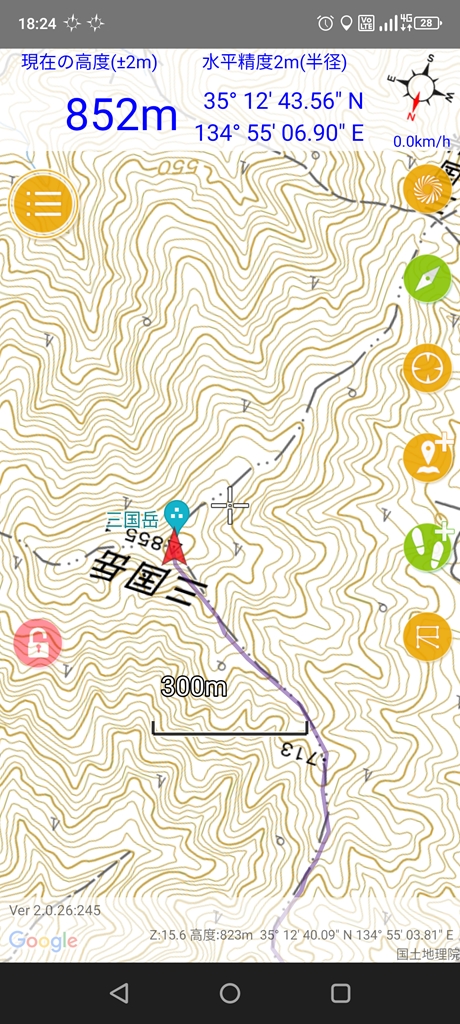

なんとか日没までに三国岳山とうちゃく~(;´▽`A“

見晴らしはよくありません

見えているのはカヤマチ山かな?

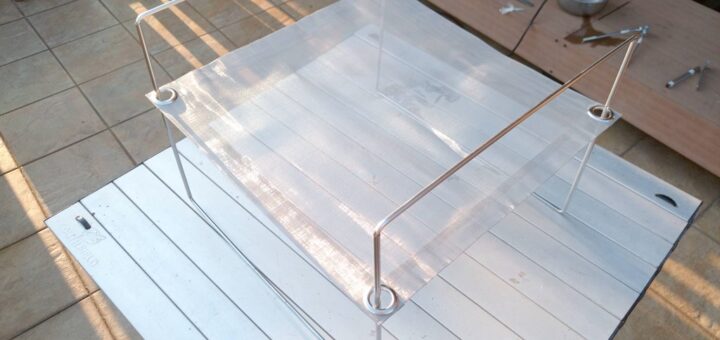

日が暮れる前に急いでタープとハンモックの設置

日没と共に風が吹いてきました。汗が乾いていないので寒いです

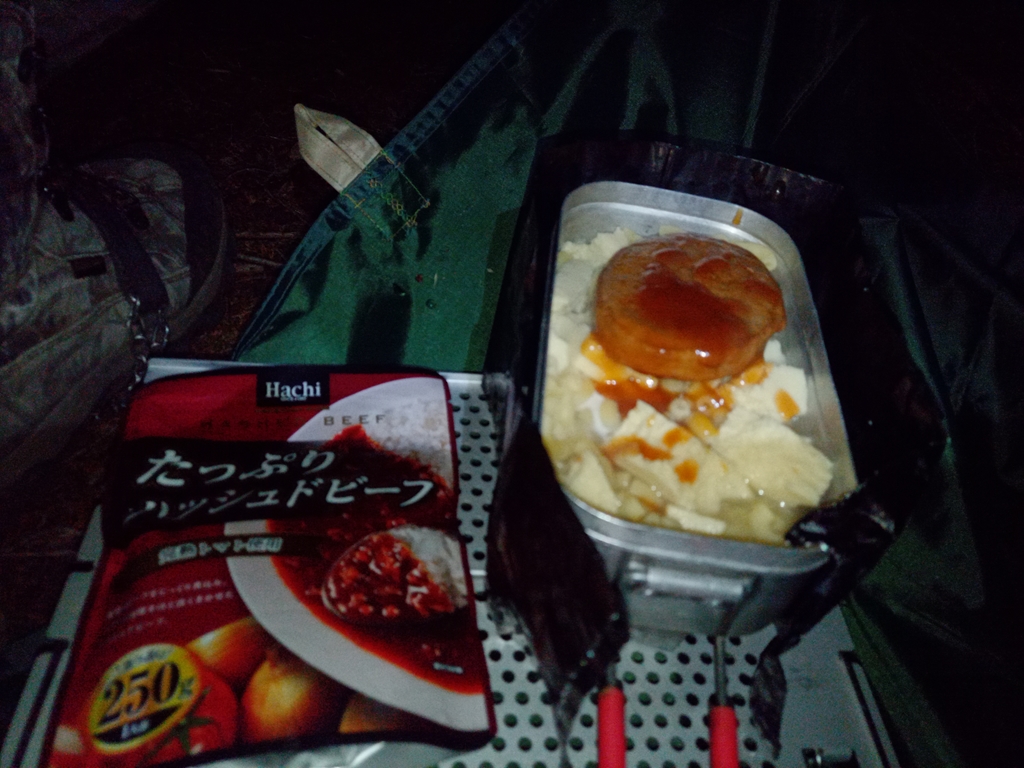

腹減ったぁ~今日はハッシュドビーフ

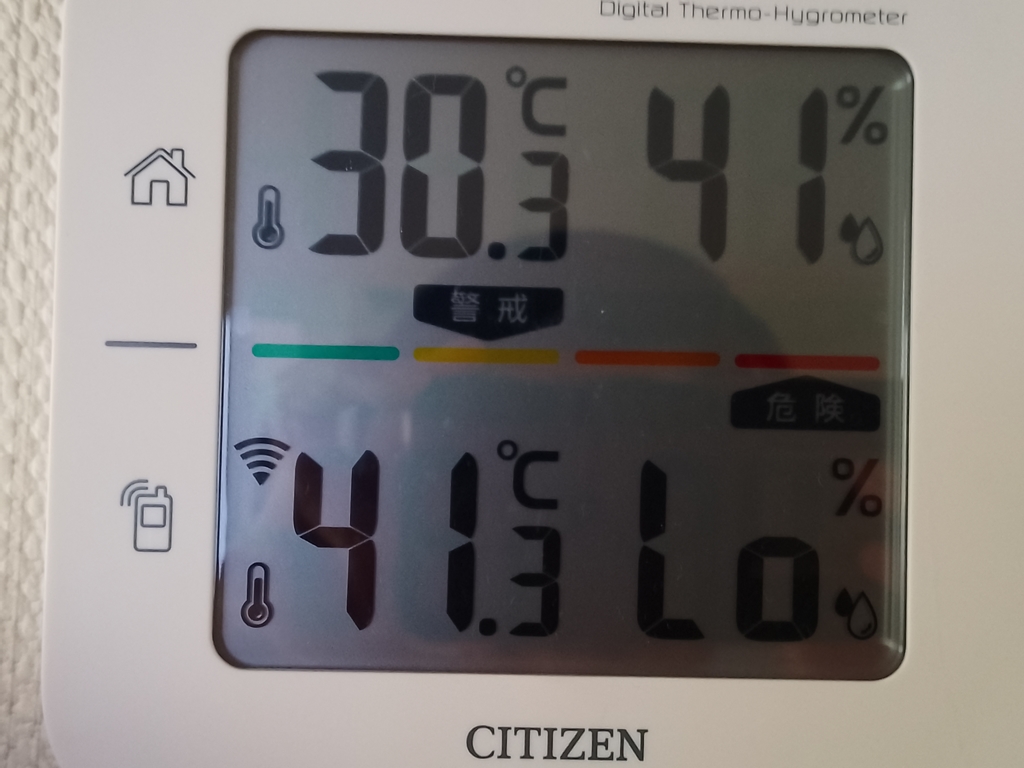

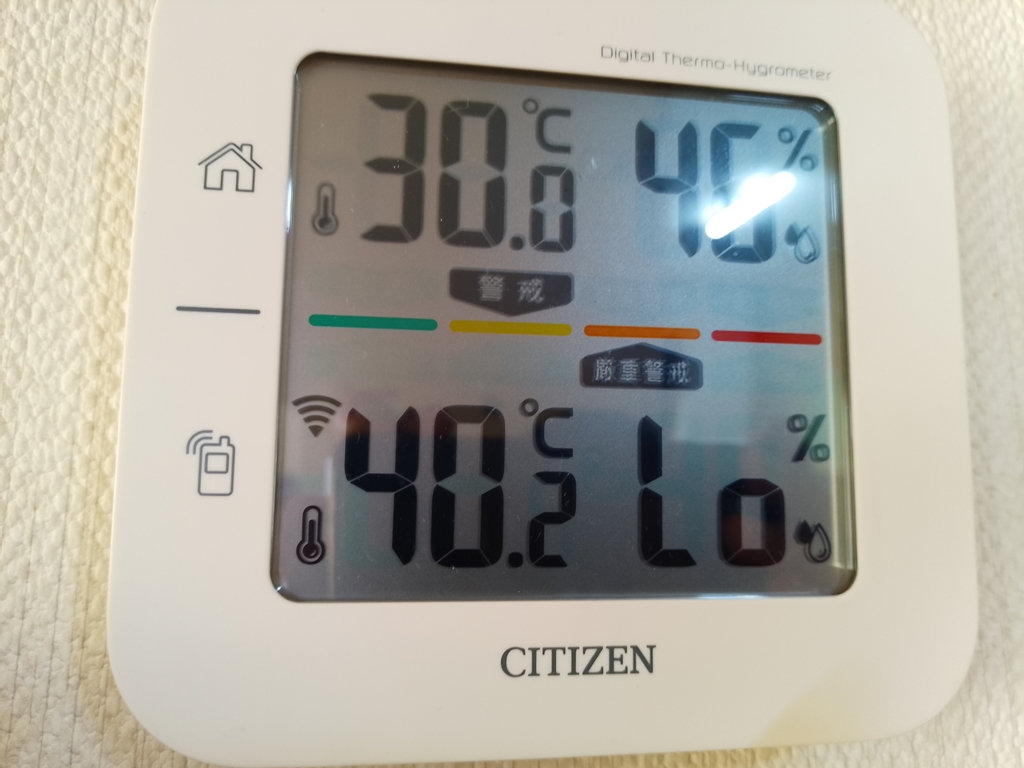

気温が下がってガタガタ震えるくらい寒い{{{(+_+)}}}

オールウエザーブランケットをもっているのでハンモックの上に敷き、シュラフを包むようにしました。

更に、ハンモックは幅2mタイプなので両サイドの生地を寝袋の上に持ってくることで

ハンモック自体でも包み込まれるようにして寝ました。

ところが・・・

ブランケットに結露して冷たくて目が覚めました(;´Д`)

ダウンシュラフが濡れてしまうので

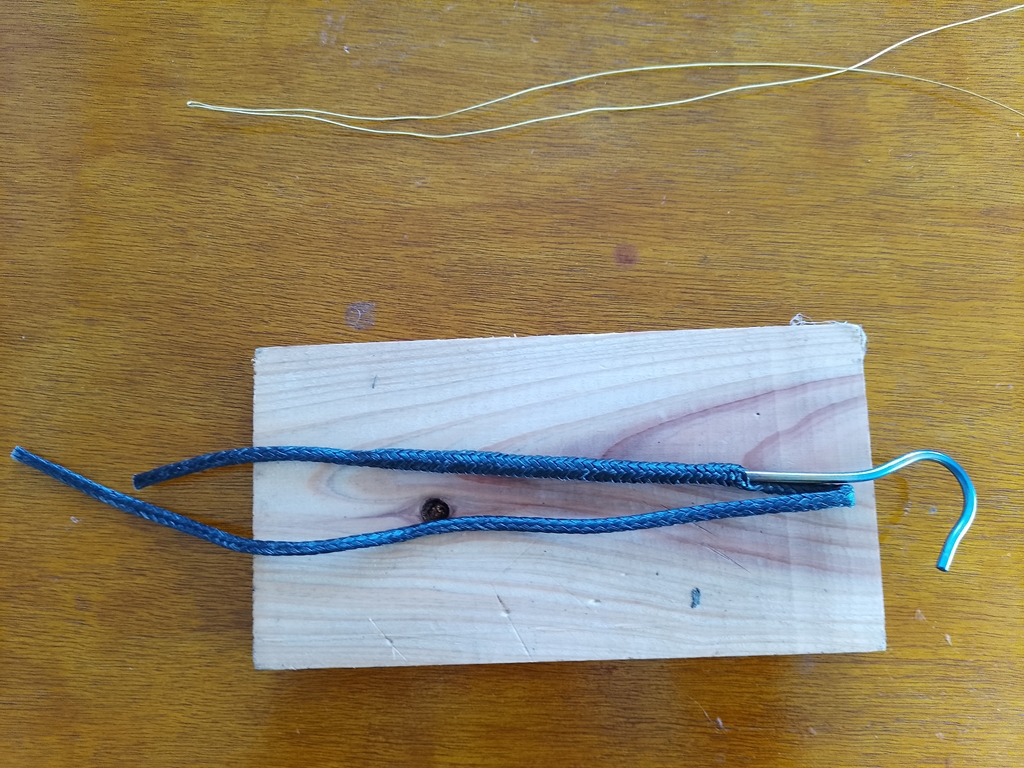

ブランケットをハンモックの下から包み込むようにして両サイドを縛りました。